1. 大工が個人事業主として独立する前に知っておくべきこと

大工として長年の経験を積み、独立を考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、独立は夢が叶う一方で、多くの準備と覚悟が必要です。ここでは、大工の個人事業主として独立する前に知っておくべき重要なポイントを解説します。

1-1. 大工の個人事業主として独立するメリット・デメリット

個人事業主として独立することは、自分のペースで仕事を進め、収入を増やせる可能性がある一方で、安定した収入が得られないリスクや、事務作業の負担が増えるといったデメリットも存在します。

メリットとしては、まず「自由度の高さ」が挙げられます。働く時間や場所、請け負う仕事の内容を自分で決められるため、自分のスキルや理想とする働き方を追求できます。また、仕事が順調に進めば、会社員時代よりも高い収入を得られる可能性も十分にあります。さらに、自分の名前で仕事をし、お客様からの信頼を得ることで、大きなやりがいを感じられるでしょう。

一方、デメリットとしては、「収入の不安定さ」が最も大きな懸念点です。景気や受注状況によっては、収入が大きく変動する可能性があります。また、仕事の獲得、契約、請求、経理、確定申告といった事務・営業活動もすべて自分で行う必要があり、技術職としての本業に加えて、これらの業務に多くの時間を割かなければなりません。さらに、社会保険料や税金などを自分で管理・納付する必要があり、会社員時代よりも手取り額が少なくなる場合もあります。福利厚生(健康保険、年金、有給休暇など)も原則として自分で手配する必要があります。

独立を成功させるためには、これらのメリット・デメリットを十分に理解し、リスクを管理しながら、自分の強みを最大限に活かす戦略を立てることが不可欠です。

1-2. 独立前に準備しておくこと

個人事業主として独立を決断する前に、計画的かつ着実に準備を進めることが成功への鍵となります。以下に、独立前に準備しておくべき事項をリスト形式でまとめました。

- 事業計画の策定:

- どのようなサービスを提供するのか、ターゲット顧客は誰か、競合との差別化は何かを明確にする。

- 開業資金、運転資金の見積もり、収支計画、資金調達方法(自己資金、融資など)を具体的に計画する。

- 独立後の短期・中期・長期的な目標を設定する。

- 資金の準備:

- 開業初期の運転資金(材料費、工具代、事務所家賃、通信費、広告宣伝費など)を確保する。

- 当面の生活費(最低でも3ヶ月〜半年分)を貯蓄しておく。

- 必要に応じて、日本政策金融公庫などの公的融資制度や、民間の金融機関の利用を検討する。

- 必要な許認可・資格の確認:

- 建設業許可が必要な業務範囲かどうかを確認し、必要であれば申請手続きを行う。

- 特定の工事(例:解体工事業など)には別途資格が必要な場合があるので、事前に確認・取得する。

- 設備・資材・道具の準備:

- 事業に必要な工具、機械、車両などをリストアップし、購入またはリースを検討する。

- 信頼できる資材供給業者との関係を構築しておく。

- 人脈・顧客基盤の確保:

- 独立後すぐに仕事を受注できるよう、既存の取引先や知人、過去の顧客に独立の意思を伝え、協力を仰ぐ。

- 協力してくれる大工仲間や、外注先(電気、水道など)とのネットワークを築く。

- 事務・経理体制の準備:

- 会計ソフトの選定・導入、または税理士に相談する。

- 請求書、領収書、契約書などの書類フォーマットを準備する。

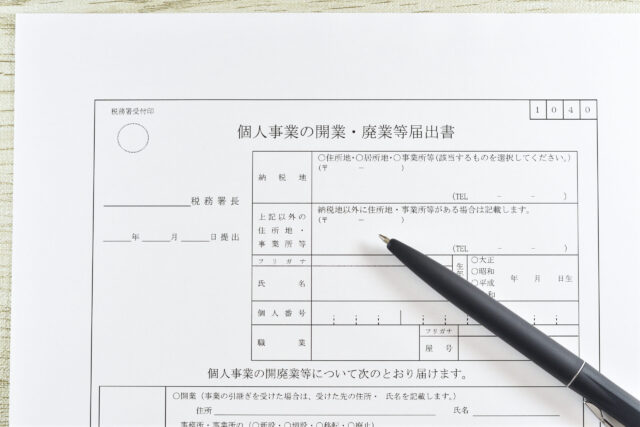

- 開業届、青色申告承認申請書などの税務署への提出書類を準備する。

- 保険・年金の手続き:

- 国民健康保険、国民年金への加入手続きを確認する。

- 必要に応じて、個人事業主向けの賠償責任保険や傷害保険への加入を検討する。

- 作業場・事務所の確保:

- 自宅を事務所とするか、別途賃貸物件を借りるかを検討し、必要な手続きを進める。

- 作業場が必要な場合は、その場所と設備についても計画する。

これらの準備を一つずつ丁寧に行うことで、独立後の不安を軽減し、スムーズな事業開始につなげることができます。

2. 独立準備編:開業手続きと必要書類

個人事業主として独立開業する際には、法的な手続きを適切に行うことが不可欠です。ここでは、開業に際して必要となる「開業届」の提出方法と、その他に準備すべき手続きについて詳しく解説します。これらの手続きをスムーズに進めることで、安心して事業をスタートさせることができます。

2-1. 開業届の提出方法

個人事業主として事業を開始することを税務署に知らせる「開業届」(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。この届出書は、管轄の税務署に直接持参するか、郵送で提出することができます。オンラインでの提出(e-Tax)も可能ですが、マイナンバーカードなどが必要となります。

開業届の主な記入項目には、納税地、氏名、生年月日、職業、事業の概要、屋号(任意)、所得の種類、開業日などがあります。事業の概要欄は、どのような事業を行うのかを具体的に記載することが求められます。提出の際には、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示またはコピーの添付が必要となる場合があります。

2-2. その他の手続きと準備

開業届の提出と並行して、事業を円滑に進めるためにいくつかの手続きや準備が必要です。

- 青色申告承認申請書の提出: 事業所得で確定申告を行う場合、最大65万円の特別控除が受けられる青色申告を選択することをおすすめします。この申請書を提出することで、青色申告の適用を受けることができます。提出期限は、開業日から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までです。

- 事業用口座の開設: 個人の資金と事業の資金を明確に分けるために、事業用の銀行口座を開設することが推奨されます。これにより、経費の管理や記帳が容易になり、税務処理もスムーズになります。

- 許認可の確認・申請: 事業内容によっては、特定の許認可や資格が必要となる場合があります。例えば、飲食業であれば飲食店営業許可、古物商であれば古物商許可などです。事前に事業に必要な許認可を確認し、関係各所へ申請を行いましょう。

- 屋号の登録: 法人登記をしない場合、屋号(事業名)は必須ではありませんが、事業のブランドイメージを確立するために重要です。屋号は、銀行口座開設時や請求書発行時などに使用できます。

- 社会保険・労働保険の手続き: 従業員を雇用する場合は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)の手続きが必要になります。

3. 資金調達と開業資金

独立開業にあたっては、事業を軌道に乗せるための資金計画が不可欠です。初期費用だけでなく、当面の運転資金も含めて、どのように資金を調達するかを具体的に検討する必要があります。

3-1. 自己資金と融資について

開業資金の調達方法には、主に自己資金の活用と、金融機関からの融資という二つの柱があります。自己資金は、返済の必要がないという大きなメリットがありますが、開業に必要な全額を賄えない場合も少なくありません。その場合は、公的融資制度や民間金融機関からの借入を検討することになります。日本政策金融公庫は、創業支援に力を入れており、低金利での融資が期待できる代表的な公的機関です。一方、民間金融機関(銀行、信用金庫など)も選択肢となりますが、一般的に融資条件は厳しくなる傾向があります。それぞれの資金調達方法にはメリット・デメリットがあり、ご自身の状況や事業計画に合わせて最適な組み合わせを検討することが重要です。

|

方法 |

メリット |

デメリット |

注意点 |

|

自己資金 |

金利負担なし、返済義務なし、信用力向上 |

資金が不足しがち、リスクを全て自己負担 |

十分な額を確保できるか検討、生活費とのバランス |

|

日本政策金融公庫 |

低金利、無担保・無保証の制度あり、創業支援に積極的 |

審査に時間がかかる場合がある、必要書類が多い |

事業計画書の質が重要、面談対策 |

|

民間金融機関(銀行・信用金庫など) |

融資額が大きい場合がある(既存取引があればスムーズな場合もある) |

金利が高めの場合がある、担保・保証人が必要になることが多い |

事業実績や信用力が重視される、複数の金融機関を比較検討 |

3-2. 必要な初期費用

大工として独立する際に必要な初期費用は、事業規模や設備投資の内容によって大きく変動しますが、一般的に以下のような項目が挙げられます。これらの費用を把握し、現実的な資金計画を立てることが成功への第一歩となります。

|

項目 |

金額目安 |

備考 |

|

工具一式 |

30万円〜100万円 |

電動工具、手工具、測定器など |

|

車両(軽バン・トラック) |

50万円〜200万円 |

中古車も検討する、用途や積載量で選ぶ |

|

作業スペース(賃貸・改装費) |

10万円〜50万円/月(賃貸)、別途改装費 |

自宅兼作業場、レンタルスペースなども検討する |

|

事務用品・PC |

5万円〜20万円 |

請求書発行ソフト、CADソフトなども検討する |

|

保険(賠償責任保険、労災保険など) |

5万円〜15万円/年 |

万が一の事故に備える |

|

許認可・届出費用 |

1万円〜5万円 |

業種による |

|

運転資金(数ヶ月分) |

50万円〜150万円 |

材料費、家賃、当面の生活費など |

4. 個人事業主の収入と経費

個人事業主として活動する上で、収入と経費の管理は事業の健全な運営と税務申告の正確性を保つために不可欠です。特に大工のような職人系の個人事業主は、その収入源や経費の性質も多岐にわたるため、正確な理解が求められます。ここでは、個人事業主の収入の計算方法、経費として計上できるもの、そして効果的な節税対策について詳しく解説します。

4-1. 収入の計算方法

大工の個人事業主の主な収入源としては、請負工事、リフォーム、リペア(修理)などが挙げられます。これらの収入は、一般的に以下のような方法で計算されます。

- 請負工事: 契約に基づき、工事の完了または進捗度に応じて報酬が支払われます。契約金額から、直接的な材料費や外注費などを差し引いたものが売上となります。

- リフォーム: 既存の建物に対して改修や増築を行う工事です。工事内容や規模に応じて見積もりを作成し、契約金額が収入となります。

- リペア(修理): 家具の修理、建具の調整、住宅の小規模な修繕など、依頼を受けて行う作業です。作業時間や使用した部品代、出張費などを合計して収入を計算します。

これらの収入は、原則として「発生主義」に基づいて計上されます。つまり、実際に現金を受け取った時点ではなく、サービスの提供が完了した時点(または契約上の引き渡し日)で収入として認識されます。

4-2. 経費として計上できるもの

個人事業主が事業を行う上で支出した費用は、一定の要件を満たせば経費として計上し、所得から差し引くことができます。これにより、課税対象となる所得を減らし、結果として税負担を軽減することが可能です。以下に、大工の個人事業主が経費として計上できる主な項目を挙げます。

- 仕事道具・機械: 電動工具、手工具、作業台など事業遂行に直接必要な道具や機械の購入費、または修理費

- 材料費: 工事や修理に使用した木材、釘、塗料、接着剤などの購入費用

- 車両費: 事業で使用する車両の購入費(減価償却)、ガソリン代、駐車場代、自動車税、保険料、修理費

- 交通費: 現場への移動や材料の買い出しなどで利用した公共交通機関の運賃、ガソリン代(自家用車を事業兼用する場合は按分計算が必要な場合あり)

- 通信費: 事業用の電話代、インターネット回線料、携帯電話料金(事業利用分)

- 事務所家賃・光熱費: 事業所として賃借している物件の家賃、共益費、水道光熱費(自宅兼事務所の場合は、事業利用分のみ按分計算)

- 消耗品費: 作業着、軍手、事務用品など事業で継続的に使用かつ少額で劣化・消費する物品の購入費

- 広告宣伝費: チラシ作成・配布、ウェブサイト制作・維持費、名刺作成費

- 保険料: 事業活動に伴う賠償責任保険料、火災保険料

- 外注費: 自身の手に負えない作業や人手が必要な場合に他の事業者に支払った費用

これらの費用を適切に経費計上し、損金算入するためには、領収書や請求書などの証拠書類をきちんと保管することが非常に重要です。特に青色申告を行う場合は、これらの書類に基づいた正確な記帳が求められます。

4-3. 節税対策

経費計上以外にも、個人事業主が所得税や住民税、個人事業税などの税負担を軽減するための様々な節税策があります。これらを活用することで、手元に残る資金を増やし、事業の継続・発展に繋げることができます。

- 小規模企業共済: 中小企業退職金共済制度の一種で、掛金が全額所得控除の対象となります。廃業や退職後の生活資金として積み立てができ、節税と将来への備えを同時に行えます。

- iDeCo(個人型確定拠出年金): 個人の老後資金形成を支援する制度で、掛金が全額所得控除の対象となります。将来の年金受給額を確保しつつ、現在の税負担を軽減できます。

- ふるさと納税: 応援したい自治体に寄付をすることで、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税から控除(還付)を受けることができます。実質2,000円の負担で、返礼品を受け取れる制度です。

- 青色申告特別控除: 青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除が受けられます。複式簿記での記帳や貸借対照表の添付などの要件を満たす必要がありますが、大幅な節税効果が期待できます。

- 事業用資産の購入: 事業に必要な高額な設備や車両などを購入する際、一括で経費計上できない場合でも、減価償却を通じて数年間にわたって経費計上できます。購入のタイミングを考慮することで、その年の税負担を調整する税金対策にもなり得ます。

- 家族への給与(専従者給与): 生計を一にする配偶者や親族に、一定の要件を満たして給与を支払う場合、その給与を必要経費として計上できます。ただし、専従者控除との選択や、控除額の上限があるため注意が必要です。

これらの節税策や税金対策は、制度の内容や適用要件をよく理解した上で、自身の事業状況に合わせて活用することが重要です。個人事業税についても、節税の観点から検討すべき項目は多くあります。

5. 税金と確定申告

個人事業主やフリーランスにとって、税金と確定申告は避けて通れない重要な手続きです。このセクションでは、確定申告の基本的な知識から、青色申告と白色申告の違い、さらに効果的な節税のポイントまでを詳しく解説します。

5-1. 確定申告の基礎知識

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、それにかかる税金を国に申告・納税する手続きです。翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税する必要があります。対象となる主な税金には、個人の所得に対して課される所得税、商品の販売やサービスの提供にかかる消費税、そして事業活動から生じる所得に対して課される事業税(一部の業種)などがあります。申告方法は、税務署に出向いて直接行う方法、郵送で提出する方法、そしてe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインで行う方法が一般的です。

5-2. 青色申告と白色申告

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つの申告方法があります。青色申告は、複式簿記などの簡易な方法で記帳し、貸借対照表や損益計算書を作成して申告する方法で、税制上の様々な特典を受けることができます。主なメリットとしては、最大65万円の青色申告特別控除、損失(赤字)が生じた場合の翌年以降への繰り越し(繰戻し)、事業専従者給与の必要経費算入などが挙げられます。一方、白色申告は、記帳義務が簡便化されており、特別な特典はありませんが、手続きが比較的容易です。どちらの申告方法を選ぶかは、事業の規模や経理の知識、そして受けられるメリットを考慮して判断する必要があります。

|

項目 |

青色申告 |

白色申告 |

|

記帳方法 |

複式簿記または簡易簿記 |

単式簿記(簡易な記帳) |

|

税制上の特典 |

青色申告特別控除(最大65万円)、損失の繰越し、事業専従者給与の必要経費算入など |

なし |

|

申告書類 |

決算書(貸借対照表、損益計算書)の添付が必要 |

決算書の添付は原則不要(収支内訳書など) |

|

事前申請 |

事前に税務署への「青色申告承認申請書」の提出が必要 |

不要 |

|

義務 |

複式簿記による記帳義務(65万円控除の場合) |

簡易な記帳義務 |

|

帳簿書類の保存期間 |

原則7年間 |

原則5年間 |

|

帳簿書類の保存期間(欠損) |

原則9年間 |

なし |

5-3. 節税のポイント

確定申告を有利に進めるためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。まず、複雑な税務処理や節税対策について悩んだ際は、早めに税理士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、本来受けられるはずの控除を受けられなかったり、誤った申告をしてしまったりするリスクを減らすことができます。また、日頃から領収書や請求書をきちんと整理し、経費の計上漏れがないか確認することが大切です。特に、年度末が近づくと慌ただしくなりがちですが、計画的に経理処理を進めることで、申告漏れを防ぐことができます。さらに、毎年発表される税制改正の情報を常にチェックし、自身の事業に影響はないかを確認しておくことも、効果的な節税につながります。例えば、新しい控除制度が導入されたり、既存の制度が変更されたりすることがありますので、最新の情報を把握しておくことが肝要です。

6. 独立後のリスクと対策

独立開業は自由な働き方を実現する一方で、予期せぬリスクも伴います。ここでは、独立後に直面しうる様々なリスクとその具体的な対策について解説します。

6-1. 仕事の確保

独立後も安定した収入を得るためには、継続的な仕事の確保が不可欠です。以下の点を意識した営業戦略を展開しましょう。

- 営業戦略の立案と実行:

- ターゲット顧客の明確化とアプローチ方法の検討

- 施工事例に関する情報の充実と最新化

- オンライン・オフラインでの積極的な情報発信

- 人脈の構築と活用:

- 異業種交流会やセミナーへの参加

- SNSを通じた専門家や潜在顧客とのつながり作り

- 過去の同僚や知人への挨拶と協力依頼

- リピーター獲得のための施策:

- 質の高いサービス提供と丁寧なコミュニケーション

- 顧客の声に耳を傾け、改善を続ける姿勢

- 限定特典やニュースレターでの関係維持

6-2. 事故や怪我への対策

業務中の事故や予期せぬ病気は、事業継続に大きな影響を与えます。万が一に備え、適切な保険への加入を検討しましょう。個人事業主が加入できる主な保険には、以下のようなものがあります。

- 労災保険: 業務上の災害や通勤途中の事故による負傷、疾病、障害または死亡に対して、労働者や遺族に給付を行う制度です。特別加入制度を利用することで、個人事業主も加入できます。

- 傷害保険: 病気やケガによる入院、通院、手術、死亡などに対して保険金が支払われる保険です。事業活動中の事故だけでなく、日常生活におけるケガに対応できるものもあります。

- 事業保険(所得補償保険など): 病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少を補填するための保険です。事業継続に必要な経費や生活費をカバーできます。

- 生命保険: 万が一の死亡や高度障害に備える保険です。遺された家族の生活保障や、事業承継の資金としても活用できます。

これらの保険は、個々の状況やリスク許容度に応じて、最適な組み合わせで加入することが重要です。

6-3. その他のリスクと対策

仕事や健康面以外にも、個人事業主が直面する可能性のあるリスクと、その対策を以下に示します。

代金回収トラブル

- 対策

- 契約書や請求書を明確にし、支払い条件を事前に確認する。

- 定期的に請求確認をし、遅延した場合の迅速な督促も行う。

- 必要に応じて、内容証明郵便や法的手段を検討する。

廃業リスク

- 対策

- 財務状況を定期的に見直し、資金繰りの計画を立てる。

- 事業の多角化や、複数の収入源を確保しておく。

- 市場の変化を把握し、自身のスキルアップを図る。

競合との差別化

- 対策

- 自身の強みや独自性を明確にし、ターゲット顧客に響くメッセージを発信する。

- ニッチ市場の開拓や、付加価値の高いサービスを提供する。

- 顧客と良好な関係を築き、ロイヤリティを高める。

技術の陳腐化

- 対策

- 業界の最新動向や技術情報を常に収集する。

- 継続的な学習や研修への参加、さらに資格取得も検討する。

- 新しいツールや技術を積極的に導入する。

7. 成功事例と失敗事例

独立を志す大工の皆様にとって、成功への道筋と、陥りやすい落とし穴の両方を知ることは極めて重要です。ここでは、実際に独立して成功を収めた事例と、残念ながら苦境に立たされた事例から、貴重な教訓を学びます。

7-1. 成功事例

独立エピソードとして、A工務店の事例をご紹介します。代表のAさんは、数年前に長年勤めた会社を辞め、一人親方として独立しました。Aさんの成功の秘訣は、顧客との密なコミュニケーションと高品質へのこだわり、そして何よりも「逃げない」という強い意志でした。特に、初期段階での徹底したリスク管理と、地域に根差した丁寧な営業活動が功を奏しました。

7-2. 失敗事例

一方で、独立に失敗したり、事業継続に苦労したりするケースも少なくありません。B工務店は、初期投資の甘い見積もりと、集客戦略の欠如が致命傷となりました。また、保険や許認可などのリスク管理が不十分だったために、予期せぬトラブルで事業が立ち行かなくなってしまいました。この失敗事例から得られる教訓は、事業計画の重要性と、そして何よりも「自分はすべてを一人でできる」という過信を捨てることです。専門家への相談や、経験者からのアドバイスを積極的に求める姿勢が、失敗を未然に防ぐ鍵となります。

8. まとめ:大工として個人事業主として成功するために

この記事では、大工が個人事業主として成功するための多岐にわたる要素について掘り下げてきました。ここでは、これまでの議論を総括し、独立した職人として成功を収めるための最終的なアドバイスと、未来への展望についてまとめます。

まず、個人事業主としての成功は、単に優れた技術を持っているだけでは達成できません。経営者としての視点を持ち、市場の動向を理解し、自身のサービスを効果的にブランディングしていくことが不可欠です。顧客との信頼関係構築は、事業の根幹をなします。丁寧なヒアリングに基づく提案、期待を超える高品質な仕事、そして約束を厳守する誠実な対応が、長期的な顧客満足度を高め、口コミやリピートに繋がります。現代では、SNSや専門ウェブサイトを活用した情報発信は、潜在顧客へのリーチを広げ、自身の技術や施工事例を効果的にアピールするための強力なツールとなります。

次に、変化の激しい現代において、技術の陳腐化を防ぎ、常に競争力を維持するためには、継続的な学習と新しい技術・知識への適応が不可欠です。最新の建材、革新的な工法、サステナブルな建築技術、そしてデジタルツールの活用(例:BIM*1、CADソフト、プロジェクト管理アプリ)など、常にアンテナを張り、自己研鑽を続ける姿勢が求められます。これにより、多様化・高度化する顧客のニーズに柔軟に対応し、より付加価値の高いサービスを提供できるようになります。

さらに、個人事業主として長期的に活躍するためには、自身の健康管理とワークライフバランスの確立が極めて重要です。過度な長時間労働は、創造性や仕事の質を低下させるだけでなく、心身の健康を害するリスクを高めます。計画的なスケジュール管理、適切な休息、そして趣味や家族との時間を大切にすることで、長期にわたるモチベーション維持と、質の高い仕事の継続が可能となります。

大工という伝統的な職人技に、現代的なビジネススキルや柔軟な発想、そして未来を見据えた戦略を組み合わせることで、個人事業主としての成功は十分に実現可能です。地域社会に貢献し、誇りを持って仕事に取り組む姿勢は、自身のキャリアを豊かにするだけでなく、社会からの信頼も獲得します。未来への挑戦を恐れず、常に学んで進化し続けることが、皆さんの成功を確実なものとする道筋となるでしょう。

独立したてで人脈がない、営業活動が苦手…という方には、建設業専門のマッチングサイト「ミツマド」がおすすめです。50工種以上の幅広い案件を受発注することができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

*1:Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称です。コンピューター上に現実と同じ建物の立体モデル(BIMモデル)を再現して、よりよい建物づくりに活用していく仕組みです。

【引用元】大塚商会 BIMナビ「BIMとは」